地域交通の新しい姿 ―自動運転バス実証実験のいま―

近年、自動運転バスの社会実装に向けた実証実験が日本各地で進められています。

その背景には人口減少に伴う利用者の減少やバスの運転手不足に伴い、中山間地域のみならず都市部でも公共交通の維持が難しい地域が増えていることがあげられます。

また、人口密集地や観光地においても、公共交通の効率化や輸送強化を睨み、導入が検討されている地域があります。

私たちに身近な交通システムを改革するこの取り組みは、どのような枠組みで、どの程度進捗しているのでしょうか。

本コラムでは、自動運転バスの開発と社会実装に向けた政策から、実証実験の取り組みなどについて解説します。

1.自動運転バスが注目される社会的背景

① 交通空白の地域が増加する懸念

② 全国で進む自動運転バスの実証実験

2.自動運転バス実証実験の現状と課題

① 自動運転レベルの技術的な特徴

② 自動運転レベルと自動運転バスの関係性

③ 自動運転バス実証実験の現状と課題

3.自動運転バス実証実験における検証ポイント

① 自動運転バス実証実験はどのように行われている?

② 路車協調システムの社会実装に向けて

1.自動運転バスが注目される社会的背景

①.交通空白の地域が増加する懸念

私たちの生活に欠かせない交通インフラ、その中でも乗り合いバスは地域住民の買い物や通院など生活全般の活動を支える重要な移動手段です。

しかし近年は、多くの地域が過疎化や少子高齢化、労働人口の減少などに直面し、運転手確保や事業維持に向けた採算性の観点から乗り合いバスの維持が難しい事態に直面する地域が増えてきました。

国土交通省によると、休廃止する乗り合いバスの総距離は23,193km(2008年度から2023年度の15年間で)に及んでいます 。

また、運転手に至っては2019年度から2022年度の3年間で約12%の減少に見舞われています。

②.全国で進む自動運転バスの実証実験

こうした状況を踏まえ、交通空白の地域を生まないため、政府は地域交通の自動運転サービス導入拡大に向けた取り組みを強化しています。

2022年12月に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(2023年改訂版 )では、政府としての自動運転導入数値目標として、「地域限定型(レベル4)の無人自動運転移動サービスの実現」を2025年度までに50か所程度、2027年度までに100か所以上としています。

またその実現に向けた規制緩和も進み、令和5年の改正道路交通法では、無人自動運転(レベル4)での公道実運用が可能になりました。

このように、国を挙げた自動運転バスの社会実装に向けた動きは着々と進み、現在日本各地で自動運転バスの実証実験が進められています。

このペースで技術開発や検証が進めば、2030年以降には自動運転バスが全国各地で実用化されているかもしれません。

参考:内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(2023 改訂版)

2.自動運転バス実証実験の現状と課題

①.自動運転レベルの技術的な特徴

車両の自動運転のレベルは、以下のような6段階に設定されています 。

「レベル0」:運転者がすべての操作を行う

「レベル1」:システムがハンドルの操作または加減速のいずれかを支援

「レベル2」:システムがハンドルの操作または加減速の両方を部分的に行う

「レベル3」:決められた条件下ですべての操作を自動化(ただしシステムからの要請があればドライバーは運転に戻る必要あり)

「レベル4」:決められた条件下ですべての操作を自動化

「レベル5」:条件なく、すべての操作を自動化

6段階のうち、レベル0~2はドライバーによる監視が必要であり、レベル3以上でシステムによる監視が含まれます。

詳細は前回のコラムをご参照ください。

参照:コラム「未来のクルマ―自動運転技術やEV研究の最前線―」

②.自動運転レベルと自動運転バスの関係性

自動運転バスの実証実験は、上記の自動運転レベルに即して行われています。

それぞれのレベルごとに自動運転バスの実証実験を当てはめると、以下のようになります。

●レベル0(運転自動化なし)

・運転操作:運転手

・特徴:システムによる運転支援なし

●レベル1(運転支援)

・運転操作:運転手

・特徴:補助的な支援あり(自動ブレーキや車線維持等)

●レベル2(特定条件下での自動運転機能)

・運転操作:運転手

・特徴:高度な支援あり(高速道路での自動運転モード等)

●レベル3(条件付自動運転)

・運転操作:運転手/システム

・特徴:システムがすべての運転支援実施(介入要求時は運転手がサポート)

●レベル4(特定条件下での完全自動運転)

・運転操作:システム

・特徴:特定条件下(限定地域でのサービス実施など)や高速道路での完全自動化

●レベル5(完全自動運転)

・運転操作:システム

・特徴:常にシステムがすべての運転技術を担う状態(研究中)

自動運転技術は現在も研究途上です。

その技術を活用した自動運転バスの実証実験も、技術の成熟段階に即して進められています。

もちろん「レベル5」が最も高いレベルとなりますが、現状の社会インフラを前提とすると、当面の到達点として自動運転レベル「レベル4」が現実的な目標とされている側面もあります。

③.自動運転バス実証実験の現状と課題

現在、自動運転バスの実証実験は、全国40~50か所で実施されています。

国土交通省の資料 によると、2021年12月段階での取り組みレベルは「レベル2」が55%、「レベル3」が45%でした。それから約4年となる現在は、「レベル3」「レベル4」の取り組みさらに増えています。

そして3年後の2027年に向けて、実験結果を踏まえた営業運行の拡大が期待されています。

一方、実験を通して自動運転バスの社会実装における課題も見えてきました。

安全確保や運用管理、利用者や地域住民の理解などです。

また、技術開発や社会実装を円滑にするための規制緩和や法整備も必要になるでしょう。

こうした様々な取り組みを経て進む実験は着実に進化しているのです。

参考:国土交通省都市局「基幹的なバスにおける自動運転導入に関する検討 中間とりまとめ(案)」

3.自動運転バス実証実験における検証ポイント

①.自動運転バス実証実験はどのように行われている?

ここまで、自動運転バスの実証実験の概要についてご紹介しました。

ここではさらに踏み込んで、実証実験における検証ポイントについて解説していきます。

自動運転バスの実証実験は、多くの場合、基礎自治体(市区町村)が中心となり、関係行政機関や地域のバス運行事業者に加え、自動車開発業者や通信業社、調査会社、交通や地域計画の専門家など、さまざまな関係企業・団体が関わります。

また、実証実験で検証する内容は、主に以下のようなものです 。

●技術的課題

・自動運転システムの運用(認識と挙動)

・センサーや通信環境の整備

・サービスオペレーション設計

・想定外の事象や緊急時の技術的対応

●事業性や運行管理

・社会実装の効果予測や効率性

・走行環境の整備

・ビジネスモデルとしての採算性や効率性

・緊急時対応や運転補助など新たな課題への対応

●社会的受容性

・ステークホルダーの意識(利用者/沿線住民/交通行政等)

・利用者の安全性確保

・社会実装への住民不安住民との合意形成のあり方

②.路車協調システムの社会実装に向けて

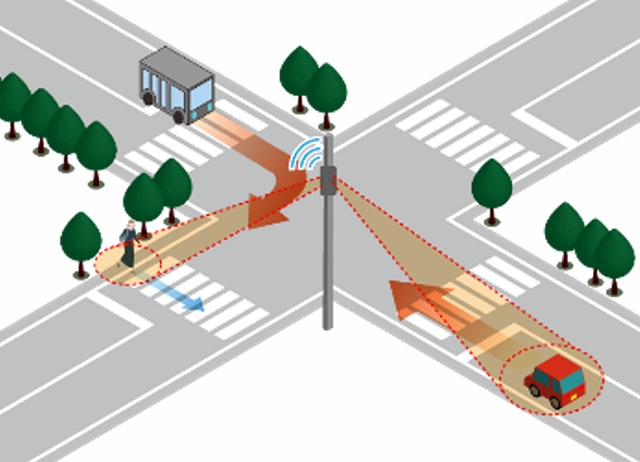

加えて、自動運転バスの実証実験で重要な鍵を握るのが路車協調システムです 。

路車協調システムとは、道路に設置された通信装置(センサやカメラなど)と、車両側のシステムを連携させる仕組みのことで、交通の安全性はもとより、円滑な運行の実現を図る上でも、次世代の交通インフラに欠かせない技術です。

路車協調システムの基本的な仕組みは、車両側からの走行情報の伝達に加え、道路側の機器が交通状況を検知し、車両側へリアルタイムで送信します。

この双方向の情報伝達の仕組みにより、例えば通行上の死角や見通しの悪い場所、また突発的な事象が発生した場合などでも、安全に運行できるようになります。

不特定多数の利用者を乗せる乗り合いバスの場合は、この技術がきちんと機能していることが営業運行において不可欠なのです。

路車協調システムの実証実験としては、近年では2023年度に全国28自治体で実施され、主にインフラからの情報がドライバーの判断に有効であるかの検証が行われました。

また、2024年度には22自治体で実施され、ここでは「レベル4」を睨み、インフラ情報を用いた車両の自動制御機能の確認も行われています。

参考:国土交通省道路局「一般道におけるインフラ支援について」

画像引用:国土交通省「一般道におけるインフラ支援に関する実証実験」

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

自動運転バスの社会実装は、現在私たちが直面する様々な課題を先進技術で解決する手法として、その実現可能性も含めて注目されています。

都市ネットはこれまで、調査・分析をする専門職として、自動運転バスの実証実験に多数関わってきました。

主に担うのは技術的課題の検証や、社会的受容性に関する調査などです。

例えば、レベル4に向けた路車協調システムの運用確認を行う実験では、アラートがきちんと発せられているか、各種信号は実際に人間のドライバーの目で見たときどう感じるのかなど、システムの作動を丁寧に確認する調査を担当しました。

そうした業務では、これまでの交通インフラに関する調査研究の経験を大いに活用しています。

自動運転バスの社会実装は、誰もが安心して移動手段を確保できる社会の実現に向けた大きな一歩です。

新しい技術を活かし、地域が抱える課題を解決する象徴的な取り組みでもあります。

私たち都市ネットは、こうした社会の変化を的確に捉えな