安心・安全の公共空間の実現に向けて

駅と駅前空間、そして周辺地域を一体的に捉える再開発が各地で進んでいます。

交通量調査を得意とする都市ネットも、この再開発に向けた調査業務に取り組んでいます。

私たちが日々の生活で何気なく利用している道路や建物などの公共空間。

事故の発生リスクの低減や渋滞の回避、さまざまな利用者にとって快適な空間づくりなどの配慮が求められます。

それはまちづくりに欠かせない取り組みです。

今回は、首都圏の駅周辺における公共空間の利用状況を把握する調査についてご紹介します。

2.駅周辺の利用状況に関する調査の概要

① 道路交通量の確認

② 道路混雑状況の確認

③ 歩行者の動線確認

3.駅周辺の調査における留意点

① 地域ごとの特性を踏まえた調査設計

② 多角的な調査結果に基づくシミュレーション

③ 天候が最大の敵!?

1.さまざまな車両や人が行き交う駅周辺の再開発

皆さんは「駅まち空間」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これは近年のまちづくりにおいて、住民の利便性向上を図る上で駅と駅前空間を一体的に捉え、機能の配置を検討していこうとする考え方です 。

駅空間から駅前空間、そして周辺地域に至る一帯について、拠点機能を維持しつつも、移動や生活のしやすい空間を作っていくことを目的とします。

駅や線路、各施設による分断の解消や、車両と歩行者の円滑な移動の実現、消費活動や交流の活性化などが期待されています。

そして、駅周辺は多様な車両や人が行き交うため、再開発を行う上で欠かせないのが現状の実態把握です。

この基礎調査結果が再開発を行うベースになります。

都市ネットでは、こうした都市部における再開発に関連する調査にこれまで関わってきました。

本コラムではその調査についてご紹介します。

画像引用:駅まちデザイン検討会「駅まちデザインの手引き」

2.駅周辺の利用状況に関する調査の概要

駅周辺における公共空間には、さまざまな車両や人が往来します。

その実態を把握するためには、単に数をカウントするだけでなく、利用する車両や人の目的や行動予測を踏まえた丁寧な調査が必要です。

①.道路交通量の確認

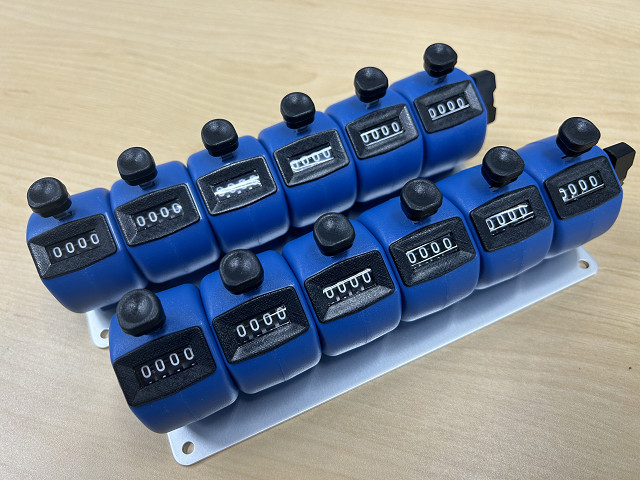

一言で交通量調査と言っても、その対象は多岐にわたります。

駅周辺の調査を行う際には、乗用車、タクシー、バイク、バス、普通貨物車、小型貨物車などの区分でカウントすることが多く、その種類がさらに増える場合もあります。

こうした分類を行うのは、駅周辺においてどのような車が、どのような目的でその空間を利用しているのかを把握するためです。

送迎や駅周辺の施設を利用する目的の乗用車、公共交通機関の役割を果たすタクシーやバス、施設へ荷物を運ぶ貨物車などをイメージするとわかりやすいかもしれません。

この調査は基本的に目視で行いますが、最近は正確を期す目的で、許可を得た上でビデオカメラを設置することもあります。

正確な数値確認に加えて、作業時間や調査員数の削減など、調査業務を効率化する目的もあります。

②.道路混雑状況の確認

交通量調査を行う大きな目的のひとつが混雑状況の把握です。

その調査方法は、交差点における滞留長(信号交差点において、1回の赤信号で滞在する車列の長さ)の調査や、路上駐車の実態調査などがあります。

滞留長については、交差点の状況によっては丁寧なカウントへの配慮が必要です。

車線が複数ある場合や、渋滞長(青信号で通過できずに残った場合の車列の長さ)や数などの把握が必要な場合があるためです。

また、路上駐車についても、車種ごとの分類に加え、駐車時間や荷捌きの有無、場合によってはパーキングチケット枠の利用状況なども含まれます。

③.歩行者の動線確認

駅前空間の調査の場合、歩行者の動線を確認する調査が行われる場合もあります。

その際には、横断歩道はもちろん、駅前デッキやさまざまな形態の歩道などを事前に把握し、効率的にカウントができるよう緻密な準備が欠かせません。

車両と違い、さまざまな方向から流入する歩行者の動きを確認する必要があるためです。

さらに、歩道を利用する車両(自転車、車椅子、最近はキックボードなど)の実態把握も重要です。

駅周辺のバス停やタクシー乗り場の待機列、降車状況を把握する調査もあります。

3.駅周辺の調査における留意点

駅周辺の調査を行う中で、常に意識していることがいくつかあります。

ここではそれを3つの視点でご紹介します。

①.地域ごとの特性を踏まえた調査設計

こうした駅周辺の調査を行う目的は、将来的に快適で利用しやすい空間を作っていくことです。

そのためには、さまざまな目的や手段で利用されている実態の丁寧な把握が必要です。

地域によっては高齢者や子どもの数に違いがあり、また商業施設が多い場合もあるでしょう。

施設の駐車場を利用するための渋滞発生や、信号のない場所での歩行者の横断や、歩道の放置自転車など、調査対象地域の特性から生まれる課題もあります。

このように、その地域の特性を踏まえた上で、どこに改善のポイントがあるのかを探ることが大切です。

②.多角的な調査結果に基づくシミュレーション

駅周辺を利用する車両や人は、多様な挙動を取ります。

調査員の経験に基づく視点はもちろん重要ですが、さまざまな要素から公共空間全体の分析を行う際には、客観的なデータに基づく検証が不可欠です。

当社ではデジタル技術を活用し、交差点の解析(需要率や混雑度)や車道・歩道・デッキなどの円滑な利用に向けた課題の分析を行っています。

そのためにはしっかりした、きれいなデータの取得が必要となるため、実際の調査では丁寧な計測を心掛けています。

③.天候が最大の敵!?

近年の異常気象は、私たちの調査業務にも大きな課題を突き付けています。

デジタル技術が進化していても、やはり現地での実査が欠かせないためです。

夏場は体調管理が、冬場はビデオカメラのバッテリー問題があり、雨天への配慮も必要です。

もちろんこうした大変な側面はありますが、それでも私たちがこの業務に携わっているのは、「この地域はこういう交通の流れなのだ」ということを体感できるからです。

いろいろな地域を見ることが好きで、さらに調査結果の分析を通して具体的なまちづくりに関与できることが何よりも楽しいからです。

そんな再開発に関わった街が、東京を始めとする各都市にいくつもあります。

3.まとめ

このように、当社では駅周辺の再開発を目的とする多角的な調査に取り組んでいます。

それは一見地味な作業ではありますが、とてもやりがいのある業務でもあります。

「いずれここに何かができる!」「私たちの調査が計画に反映し、まちづくりに関われる!」という楽しみをモチベーションに、これからもいろいろな地域の未来づくりに挑戦していこうと思います。