社会実験で切り開く公共交通の未来

鉄道や路線バス、航空機、タクシーなど、私たちの生活に欠かせない社会インフラである公共交通機関の中には、近年その維持が難しいケースがあると言われています。

一方、こうした重要なインフラの経営を維持し続けるため、さまざまな取り組みが各地で進んでおり、当社もそうした取り組みに調査の面から関わってきました。

本コラムでは、社会インフラの維持・継続や地域課題の解決に向けて取り組まれている社会実験を、当社の参画事例の中からご紹介していきたいと思います。

1.公共交通機関が直面する厳しい経営環境

2.社会課題解決に向けた公共交通機関の新たな挑戦

① 減便・廃線リスクに挑戦する地域公共交通の「リ・デザイン(再構築)」

② 新技術でオーバーツーリズム問題を緩和させる試み

3.次世代の公共交通を作る挑戦に調査面から参画

① 路線バスの自動運転実験

② 路線バスでの貨客混載実験

③ デマンド型走行サービスの実証実験

1.公共交通機関が直面する厳しい経営環境

不特定多数の人びとが利用する公共交通機関は、私たちの生活に欠かすことのできない社会・生活インフラです。

しかし近年、その公共交通機関を運営する事業者の多くが厳しい経営環境に直面しています。

例えば少子高齢化や過疎化により需要が縮小し、売上が減少するケースでは、値上げに踏み切らざるを得ない場合もあるでしょう。

また、バリアフリー化や燃料費の高騰、環境負荷軽減など、事業者が対応するべき取り組みも増える傾向にあります。

さらに、運輸業界は慢性的な人手不足と言われていますが、それに拍車をかけているのが、2019年から順次施行された働き方改革関連法への対応です。

多くの事業者が労働環境の改善を進める中、急激な変化による混乱を避けるため、建設業や自動車運転の業務、医師などは2024年4月まで5年間の猶予期間が設けられていました。

その猶予期間が終わった今、運転手の調整が難しくなる事業者が生まれているのです。

このように、公共交通を担う事業者を取り巻く経営環境は厳しいと言わざるを得ないのが実態です。

それでも生活に欠かせない公共交通機関を持続させるためには、どうしたらよいのでしょうか。

2.社会課題解決に向けた公共交通機関の新たな挑戦

公共交通機関が直面する課題の解決に向けて、近年、新しい取り組みが各地で進められています。

ここではそうした取り組みについて、大きく2つの視点でご紹介したいと思います。

①.減便・廃線リスクに挑戦する地域公共交通の「リ・デザイン(再構築)」

人口減少、そして高齢化がますます進む日本では、公共交通を維持することが困難な地域が今後増えると予想されています。

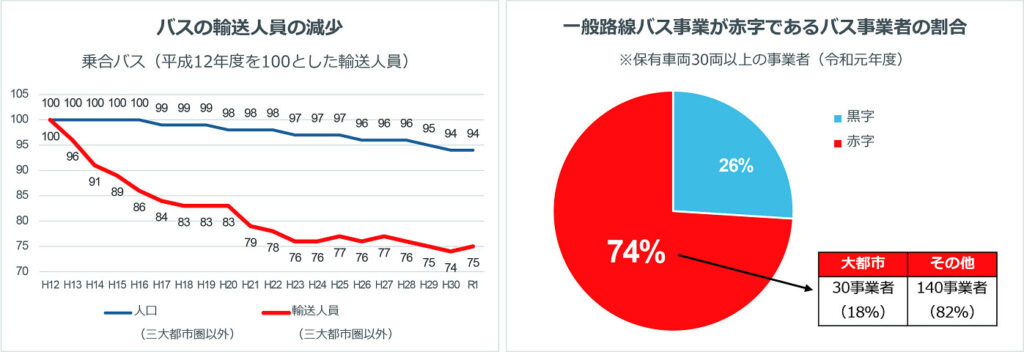

以下は国土交通省による「バスの輸送人員と人口の推移」を示すグラフ です。

これによると、平成12年(2000年)からの20年間で、三大都市圏以外の人口は漸減傾向であるにもかかわらず、輸送人口は大幅に減少しています。

また、赤字である一般バス事業者の割合も大都市圏以外の地域で高くなっています。

利便性が低下することで、利用者側は自家用車を利用するようになり、それが更なる利用者減少を招き、減便や廃線などへ繋がる悪循環に陥っていると言えます。

引用:国土交通省「地域公共交通の現状について」(2022.3)

こうした状況に対し、国土交通省は地域公共交通の「リ・デザイン(再構築)」と題して以下のような取り組みを進めています 。

⑴ 自動運転や複数の交通手段やサービスを統合させるMaaS(Mobility as a Service)などのデジタル技術の実装

⑵ 「交通」とその他の領域を掛け合わせた連携・協働の取り組み

⑶ 車両電動化や再エネ地産地消などによる公共交通の利便性・生産性・持続可能性を高める取り組み

交通事業者や地方自治体、開発事業者などが連携して知恵を絞り、未来の公共交通の仕組みづくりに挑戦しています。

②.新技術でオーバーツーリズム問題を緩和させる試み

一方、需要が多ければ問題が解決するというわけでもありません。

京都市や鎌倉市のような観光都市では、生活インフラである公共交通機関を観光客が利用することで、地域住民の利便性を低下させるケースがあります。

いわゆる「オーバーツーリズム」問題です。

海外からのインバウンドが大幅に増加していることも背景にあります。

オーバーツーリズムへの対策として観光庁 が掲げる対策には

⑴ 過度の混雑やマナー違反への対応

⑵ 地方部への誘客の推進

⑶ 地域住民と協働した観光振興

の3つの観点があります。

このうち、公共交通機関に大きく関連するのは⑴であり、具体的には交通機関の混雑緩和や輸送力の増強、需要の適切な管理や分散化・平準化などです。

そして、その実現に向けて期待されているのがデジタル技術です。

MaaSや配車アプリ等の導入、混雑緩和に向けたキャッシュレスや多言語化の推進などがそれに当たります。

3.次世代の公共交通を作る挑戦に調査面から参画

当社では、こうした公共交通機関の新しい挑戦に関連した多くの社会実験に、調査の面から参画してきました。ここでは当社で最近取り組んだ調査事例をいくつか取り上げてみようと思います。

①.路線バスの自動運転実験

人間の運転手に代わり車両自体が運転の操作を行う自動運転は、運転手不足に悩む地域では特に注目されています。

自動運転のレベルは「レベル0(手動運転)」から「レベル5(完全自動化)」までの6段階が設定されており、レベル0~2が運転支援、レベル3~5が自動運転と区分けされています。

現在、国内では運転支援における実験が主流ですが、レベル3・レベル4の実験も増えています。

当社が関わったレベル2(部分的自動化)の実験では、ハンドル操作、アクセル・ブレーキ操作をAIが制御します。また、運転手はその状況を常に監視し、必要に応じて介入します。

AIが運転を担い、GNSS(衛星測位システム)・LiDAR(レーザー光による測距技術)・高精度3次元地図により生成される「見えない線路」をたどるようなイメージです。

自動運転を行う車両は、「路車協調システム」(道路と車両の間で通信により情報を共有するシステム)を活用し、周囲の情報を正確に把握することが求められます。

私たちは、信号機や標識のようなインフラとの連携や、交通参加者の位置や速度、路上駐車の状況などの情報が、きちんと自動運転の車両に伝わっているかを同乗して確認します。

こうした実験を積み重ねることで、改善点を抽出し、次の実験に繋げていくのです。

②.路線バスでの貨客混載実験

国土交通省が進める公共交通の「リ・デザイン」(再構築)では、「交通」とその他の領域を掛け合わせた連携・協働の仕組みづくりが提唱されています。

これは、例えば地域が直面する課題(介護や買い物、医療、農業など)を公共交通機関の仕組みと掛け合わせることで、車両の有効活用や人材不足の解消などを目指すものです。

当社では、過疎地域における路線バスの営業継続と、配達を行う運送業者の業務効率化を同時に解決する仕組みである「貨客混載バス」の運行実験に関わりました。

これは路線バスの一画に宅配便の荷物を載せるもので、路線バス側のメリットは収益性の改善が、運送業者側は集荷所間の移動削減やCO2削減効果などがあります。

その調査では、実際にバスに同乗し、荷物の数や積載時間の計測、また必要に応じて乗客への意識調査なども実施しました。

これらの調査結果を元に、貨客混載バスの運用上の課題や改善策の検討を進めていきます。

③.デマンド型走行サービスの実証実験

最後の事例は、オーバーツーリズム問題を解決する、観光都市におけるデマンド型の走行サービスです。

近年、デマンド交通と呼ばれる、利用者のニーズに合わせて柔軟に運行するサービスを耳にすることが増えました。

その考え方をベースとしつつ、観光客のニーズをAIが判断して配車サービスを行い、かつその行動情報を活用した配車サービスを想定した実証実験に、当社も調査メンバーとして参画しました。

観光客の効率的な移動はもちろん、地域内の観光資源の有効活用、渋滞回避などにつながる新しい取り組みです。

実験では、GPS発信器を持ったモニターさんの現在地や次に行きたい観光ポイントを入力してもらい、その情報を元に配車が行われます。

こうした実験を繰り返し、観光客のニーズや行動様式、また配車上の課題などを整理して次の実験へ繋げるのです。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

当社では、こうした公共交通機関の課題解決に向けた社会実験に、調査の立場から参画して約5年になります。

自動運転や交通に関わる最新技術に触れることはとても楽しく、また技術の進歩を実感できます。

しかしながら社会実装を実現するためには、実験と課題抽出、改善を繰り返す必要があり、そのためにも丁寧な調査が不可欠です。

交通や都市計画の調査に関わってきた経験が、こうした社会実験に役立っていると感じます。

当社は今後も公共交通の未来を見据えた社会実験に積極的に関わり、より良い社会の実現に貢献していきたいと考えております。

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。