道路計画や開発計画に欠かせない交通量の「予測」とは?

都市計画やまちづくり、建設計画などに欠かせない交通量調査。

大規模開発の計画段階においては、調査によって得られた現況の交通量を土台にして、その開発が周辺地区に与える交通影響について「予測・評価」を行う場合があります。

これは開発によって新たに発生する自動車や歩行者の交通量を事前に把握し(予測)、立地後、つまり将来の交通量をもって、周辺道路において適切な交通処理が為されるかを所定の指標に基づき判定(評価)するものです。

この「予測」と「評価」」は、大規模開発が周辺の交通環境へ与える影響を検証し、必要な交通対策を講ずる上でも必須のものであり、かつ多様な計画に即した柔軟な対応も求められる非常に重要なプロセスです。

今回のコラムでは、交通における「予測」と「評価」のセクションのうち、まずはどのように「予測」が行われているかをご紹介していきます。

1.交通量の「予測」とは? 道路計画や開発計画に欠かせない交通量の予測

2.開発計画における発生集中交通量の予測

① 予測に用いる2つの手法:概要

② 予測対象の違い

3.予測に必要な要件とは

① 予測に用いる2つの手法:要件の違い

② 増加交通量の配分

1.交通量の「予測」とは? 道路計画や開発計画に欠かせない交通量の予測

交通量調査を実施するその目的については、コラム『交通計画やまちづくりを支える「交通量調査」とは?』 においてその一端をご紹介したとおりです。

道路の利便性や安全性、防災性の向上を目的とする道路計画や沿道環境対策、また大規模な開発計画が周辺道路に与える影響の検証や、それに伴う交通対策など、道路・交通に関するあらゆる計画立案に際して、交通量調査は必要不可欠なものです。

このうち、例えば大規模な開発計画では、立地の前後で交通量の変化が予想されます。そこで、まずは立地する周辺道路における現在の交通実態を把握する調査を実施します。この調査によって得られた交通量が「現況交通量」です。

さらに、開発計画が周辺道路に与える交通影響を検証するためには、「発生集中交通量」の予測が必要になります。

これは、開発計画の施設用途や規模、立地などを考慮した上で、立地後に計画建物を出入りする交通量を予測算定するものです。自動車を例にすると、「発生」は出庫、「集中」は入庫を意味します。

この発生集中交通量(=増加交通量)の予測は、特に大規模な開発計画では重要な意味を持ちます。

専門的な用語も含めて、少し解説をしてみようと思います。

2.開発計画における発生集中交通量の予測

開発計画における発生集中交通量を予測する手法は、大きく2つあります。

ひとつは国土交通省による「大規模開発マニュアル」、もうひとつは経済産業省による「立地法指針」です 。

まずはそれぞれの概要についてご紹介します。

①.予測に用いる2つの手法:概要

「大規模開発マニュアル」

このマニュアルは、大規模開発計画に関わる交通影響予測とその評価についての指針を示したものです。施設用途や開発規模、またその立地を勘案し、計画建物の交通手段別の発生集中交通量を予測します。

本マニュアルが対象とする施設は多岐にわたります。

例えば、商業系開発の場合、延べ床面積は1万㎡以上、業務系の場合は2万㎡以上、その他、住宅やホテル、イベント施設等の用途や複合開発の場合は、商業系・業務系開発と同程度の交通を発生させると予想される規模の施設が対象とされています。

なお、本マニュアルの予測指針は一定以上の規模をもつ施設の交通実態データより設定されているものであり、その一定を下回る規模の施設に対して本マニュアルの予測を適用する際には注意が必要です。

「立地法指針」

この指針は、大規模店舗の出店等に際し、周辺地域の生活環境の保持や、地域社会との融和を図ることなどを目指す「大規模小売店舗立地法」に基づくもので、店舗面積が千㎡を超える店舗(飲食店業を除く)を出店する際に、都道府県などへ届け出るものとされています。

そのうち、交通に係る事項(駐車場の必要台数の確保)で挙げられる必要駐車台数の算出式により、自動車の集中交通量(自動車来台数)を求めることができます。

②.予測対象の違い

すなわち、「大規模開発マニュアル」は商業施設の他、事務所や住宅、またその他の施設用途を持つ計画建物に対して活用することができますが、「立地法指針」による予測は商業施設(店舗)に限られます。

両者は類似な性格を持つものの、その狙いや予測の対象が大きく異なるのです。

ただし、計画建物の施設用途が商業施設の場合は、両手法において予測、比較検証を行うことが可能です。

双方の予測手法および予測結果の差異を考慮して、適切に使い分けをする必要があります。

3.予測に必要な要件とは

また、「大規模開発マニュアル」と「立地法指針」の2つの手法では、予測に必要な要件が異なります

ここでは予測に際して必要となるそれぞれの要件を簡単にご紹介します。

①.予測に用いる2つの手法:要件の違い

「大規模開発マニュアル」の場合は、主に以下の要件が必要です。

◇施設用途:

事務所、商業施設、住宅、ホテルなど

◇開発規模:

施設用途別の延べ床面積

◇開発計画の立地:

鉄道駅からの距離、当該地区の第3次産業従業人口密度または当該市区町村単位の昼間人口密度

◇交通手段分担率:

当該開発地区が属するPT(パーソントリップ)調査 の最小ゾーンにおける施設別の交通手段分担率

続けて「立地法指針」に基づく予測には、主に以下の要件が必要です。

◇施設用途(不要):

この立地法指針自体の適用用途が商業施設に限られるため不要

◇開発規模:

店舗面積(計画店舗の売り場面積)

◇開発計画の立地:

鉄道駅からの距離、計画店舗所在地の行政人口および地区区分(用途地域が商業地域か否か)

◇交通手段分担率(不要):

本指針に基づく必要駐車台数算出式に「開発計画の立地」で挙げる事項を当てはめることで、自動車の分担率が算出可能

このように、「大規模開発マニュアル」では原則としてPT(パーソントリップ)調査結果を用いるため、施設用途ごと、また交通手段別の発生集中交通量の予測が可能です。

一方、「立地法指針」では、計画店舗の店舗面積と立地条件さえ整えば、所定の算出式に基づき自動車の来台数を予測することができます。

施設用途などを考慮し、いずれかの手法を用いて開発計画における発生集中交通量を予測しています。

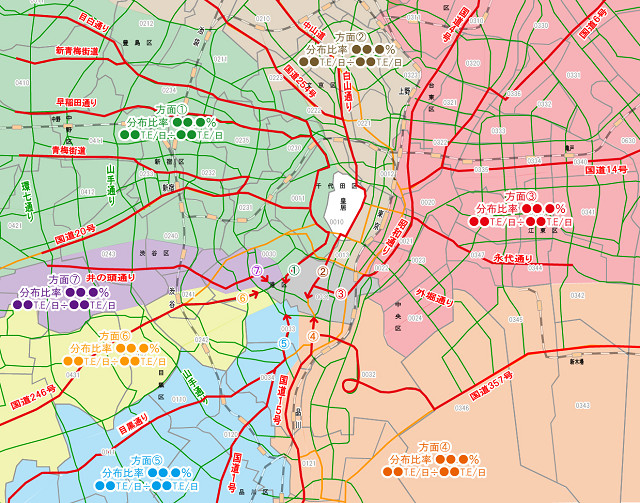

②.増加交通量の配分

ここまで、発生集中交通量の予測方法についてご紹介してきました。

ただしそれは、その計画建物を出入りするであろう交通量を予測したもので、より詳細には、交通手段別のアクセス経路(動線)を設定し、その経路別に比重(方面比)を施して周辺道路に配分する作業が必要になります。

具体的には、「大規模開発マニュアル」の場合、交通手段は大きく「自動車」と「歩行者」に分けられます。

「自動車」の場合、PT(パーソントリップ)調査の当該地区が属するゾーンの自動車ODデータ(Origin:出発地/Destination:目的地)を活用して、アクセス経路ごとの方面比率を設定します。

「歩行者」は利用交通手段によりアクセス経路が異なるため、「鉄道利用」「バス利用」「その他(徒歩など)」に区分して発生集中交通量を算出するケースが一般的です。

新規に計画建物が立地される場合は、その計画建物の「発生集中交通量」=「増加交通量」と捉えることができますが、現況において既存建物がある場合には、計画建物の「発生集中交通量」から既存建物の「発生集中交通量」を差し引いた値を「増加交通量」と見なすこともあります。

こうして、開発計画の周辺道路における「発生集中交通量(増加交通量)」を算出します。

これに元々の「現況交通量」を上乗せしたものが、開発計画が竣工した時点での交通量、つまり「将来交通量」になるのです。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。本コラムでは交通影響の「予測」段階にフォーカスを当ててご紹介しました。

大規模な開発計画に際しては、現状の交通実態の把握を目的とした「調査」が実施され、続いて調査の結果ならびに各種の既往データの関連指標を活用して、その開発に伴って増加する交通量や、周辺道路における将来の交通量の「予測」が行われるのです。

この「予測」のあとは「評価」のステップへ移ります。これは、自動車は交差点需要率や車線別混雑度(交通容量)、歩行者は歩行者サービス水準などの指標を用いて、実際の交通影響の検証を行うものです。少し長くなってしまったので、「予測」に続く「評価」に関しては、のちのコラムに譲りたいと思います。

当社では、交通量調査の実施から、わかりやすい調査結果のご提供、加えて精度の高いデータを活用した交通影響予測と評価計算、それに付随する資料の作成まで、トータルでサポートすることが可能です。

開発計画に伴う交通調査をお考えの際には、ぜひ当社の調査をご検討ください。