2050カーボンニュートラルの実現に向けて―道路分野の挑戦と都市ネットの関わり―

政府は2020年10月、温室効果ガス(その多くがCO2)の排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」を2050年までに実現する目標を掲げました。

その実現に向け、同年12月には環境対策と経済成長を同時に進めようとする「グリーン成長戦略」が、経済産業省を中心に関係省庁が連携して策定されました 。

そこには中心的な産業であるエネルギーに加え、輸送や製造など、今後成長が期待される様々な分野における取り組みが含まれています。

都市計画や交通といった、私たち都市ネットが担う分野も、この動きとは無縁ではありません。

本コラムでは、こうした国の政策を踏まえ、道路分野におけるCO2排出量の現状や、削減に向けた取り組み事例などを解説していきます。

1.2050年カーボンニュートラルと道路分野のCO2排出量

① 「グリーン成長戦略」とは

② 道路分野のCO2排出量

2.改正道路法の背景と趣旨

① 法改正の概要と背景

② 法改正の注目点

3.道路分野における脱炭素施策とは?

① 国土交通省「道路分野の脱炭素化政策集 Ver.1.0」

② 政策集の4つの柱

1.2050年カーボンニュートラルと道路分野のCO2排出量

①.「グリーン成長戦略」とは

「グリーン成長戦略」の正式名称は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」です。

産学官が連携し、環境と経済の好循環を目指す産業政策として注目されています。

この戦略では成長が期待される分野として、特にエネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業が挙げられています。

この他、2023年にはGX(グリーントランスフォーメーション)推進法が制定され、カーボンニュートラル実現に向けた新しい国債(GX経済移行債)の発行や、炭素に価格をつけて取引をするカーボンプライシングの段階的な導入などが盛り込まれました。

再生可能エネルギーの普及や省エネの拡大、それを実現する企業や自治体への支援など、環境分野における政策的投資や技術革新への取り組みが近年盛んに進められています。

②.道路分野のCO2排出量

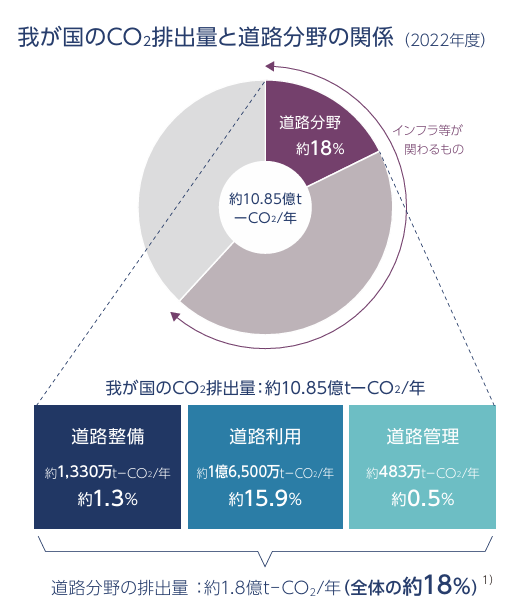

国土交通省の資料 によると、利用目的別のCO2排出量では、「道路、河川、港湾、鉄道等のインフラ分野」が総排出量の概ね3分の2を占めています。

さらにそこから道路分野のみを抽出すると全体の約18%となります(2022年実績)。この道路分野には道路利用、整備、管理が含まれますが、大半は自動車からのCO2排出による道路利用です。

自動車のCO2排出を削減する取り組みとして進められているのが電動化です。EV(電気自動車)やHV(ガソリンと電気を併用するハイブリッド車)などがそれに当たります。

その他、渋滞緩和を進めることによる無駄な排出の削減や、公共交通・自転車など別の交通手段の活用、CO2削減効果のあるエネルギー源や材料利用の促進などの導入も各所で進んでいます。

道路分野におけるCO2削減は、国の「グリーン成長戦略」においても欠かせない取り組みと言えます。

引用:国土交通省「道路分野の脱炭素化政策集Ver.1.0全体版」

2.改正道路法の背景と趣旨

①.法改正の概要と背景

こうした道路分野のCO2削減への取り組みを後押しする改正道路法が、2025年2月に閣議決定され、同年4月に公布されました。道路法とは、道路網の整備を図る目的で1952年に制定された法律で、国道や都道府県道などの等級から、設置や維持管理、保全、費用負担など、道路に関する基本的なルールが定められています。

この改正は2024年1月に発生した能登半島地震がきっかけのひとつでした。この地震の際には各種インフラが寸断され、特に道路の被害は大きく、復旧・復興に時間がかかったことが背景にあります。こうした昨今の自然災害の頻発を受け、今回の改正では、老朽化が進む道路の備えを平時から拡充するとともに、道路分野の脱炭素化の推進を図ることになりました。

②.法改正の注目点

改正道路法の注目点は以下の通りです。

(1)災害対応の強化

災害時でも緊急車両の通行や物資の輸送などを可能にするため、自治体などに「道路啓開計画」の策定を求めます。

これは、道路に散乱した瓦礫や放置車両の撤去、段差の修正などを、車両の通行に必要な最低限の処置を迅速に行えるようにするためのものです。

(2) 持続可能なインフラマネジメント

近年、特に中山間地域では人口減少が加速し、道路の管理が行き届かなくなるケースが想定されます。

道路を管轄する自治体が整備できない場合でも、他の自治体が代行できるようにする「連携協力道路制度」が創設されました。

(3) 道路の脱炭素化

道路関連のCO2排出の大部分は車両によるものですが、道路整備においてもCO2削減に向けた取り組みが進められます。

国や自治体、高速道路管理会社などの道路の管理者は、道路の建設から管理までのプロセスにおける低炭素材料の導入や、EV充電器設置促進、渋滞対策などが含まれます。

これらの方針が含まれる道路脱炭素化の基本方針は、2025年秋にも国土交通省から示される予定です 。

3.道路分野における脱炭素施策とは?

①.国土交通省「道路分野の脱炭素化政策集 Ver.1.0 」

ここまで道路分野の脱炭素化に向けた政策について見てきましたが、その方針はどのような取り組みとして、具体化されようとしているのでしょうか。

国土交通省は2024年12月、「道路分野の脱炭素化政策集 Ver.1.0」を公表しました。

ここでは国の直轄道路において、2030年度目標を2013年度比で約7割削減する目標が設定されています。その他、政策の4つの柱や、6つの重点プロジェクトが示されました。

②.政策集の4つの柱

ここでは、この政策集で示された具体的施策(4つの柱)をご紹介します。

(1) 道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出

道路分野において最大のCO2排出源は車両です。EV車やHV車など電動を中心とする次世代自動車の普及拡大に向け、道路空間での発電・送電インフラや、車両に給電を行う施設の拡充を進めます。

地震や大雪・豪雨などの災害時には、停電でも電力を供給するため蓄電池の導入も検討されています。

(2)低炭素な人流・物流への転換

CO2の削減には、車両の転換に加え、人流や物流の転換も重要です。人流の転換については、従来から取り組まれる自転車利用の促進に向けた道路整備やシェアサイクルの拡充、また自家用車の利用者を鉄道やバスなどの公共交通への乗換促進などが挙げられます。

さらにこれら多様なモビリティの利用を促進するための交通結節拠点(モビリティハブ)の整備も進められます。

物流についても、ダブル連結トラック(1台に2つの荷台を連結するトラック)や中継輸送(長距離輸送を複数の運転手で分担)の導入は、輸送の効率化によるCO2排出削減効果があることはもちろん、人材不足にも対応できます。

また今後は、自動運転や自動物流道路(オートフロー・ロード)の研究も進むでしょう。

(3) 道路交通の適正化

道路交通の適正化とは、車両が効率的に走行できるような道路交通環境を整備することです。

具体的には、CO2排出量の少ない速度帯で走行できるような環境整備、言い換えると車両の加減速を減らす効率的な走行の実現に向け、渋滞緩和対策の拡充や駐車場整備による目的地周辺の駐車場を探し回る「うろつき交通」の解消などがあります。

また、交通量の調整を行うTDM(交通需要マネジメント)も注目されています。

例えば自家用車以外の交通手段の活用に向けた環境整備や、時差通勤、テレワークの導入による混雑緩和などの取り組みも有効でしょう。

④ 道路のライフサイクル全体の低炭素化

これは道路の建設から管理運用の段階までのライフサイクル全体で、CO2排出量の削減に資する施策を展開しようとするものです。

予防保全の観点から道路の長寿命化を図り、建設・修繕工事におけるCO2排出を削減することや、低炭素な材料や機械の活用、維持管理における省エネや再生可能エネルギー電源の導入などが挙げられます。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

政府が進める脱炭素化戦略に基づき、道路分野でも具体的に、様々な取り組みが進められています。

しかし、目標設定が高いために実現可能性については懸念する指摘もあります。地方自治体は予算や専門性の確保に課題があるため、国や関係機関、民間との連携が不可欠でしょう。

また、技術開発に向けた積極的な投資も重要です。

都市ネットも事業を通して道路分野に関わってきました。

渋滞緩和に向けた交通量調査や、自動運転のような新技術開発に向けた社会実験などは、脱炭素化への政策と重なるものです。そして脱炭素は今後の交通・まちづくりに欠かせない視点だと考えます。

持続可能な社会の実現に向け、今後も事業を通して関わっていきます。