GISでできること ―都市・交通計画から建設業や農業まで―

スマートフォンの地図アプリや車のナビゲーションシステムなど、デジタル化された地図は私たちの生活に身近であり、欠かすことのできない存在です。これらはインターネットの普及と発展に伴って社会に実装されてきました。

そして、同じく都市・交通計画や防災対策、また様々な産業で活用されてきた技術にGIS(Geographic Information System:地理情報システム)があります。

デジタル技術の発展とともにGISへの注目度は高まり、活用の場や機会もますます増えています。

本コラムでは、当社でも業務で活用するこのGISの概要について、主な機能から活用状況まで解説していきます。

1.GIS(地理情報システム)とは

① GISの基本情報

② 注目されたきっかけは阪神・淡路大震災

2.GISの主要機能

① 地図データの表示や加工編集

② データ管理・統合

③ その他の空間解析

④ シミュレーションによる再現・予測

3.どのように活用されている?

① 都市・交通計画

② 建設業

③ 農業

④ 観光業

1.GIS(地理情報システム)とは

①.GISの基本情報

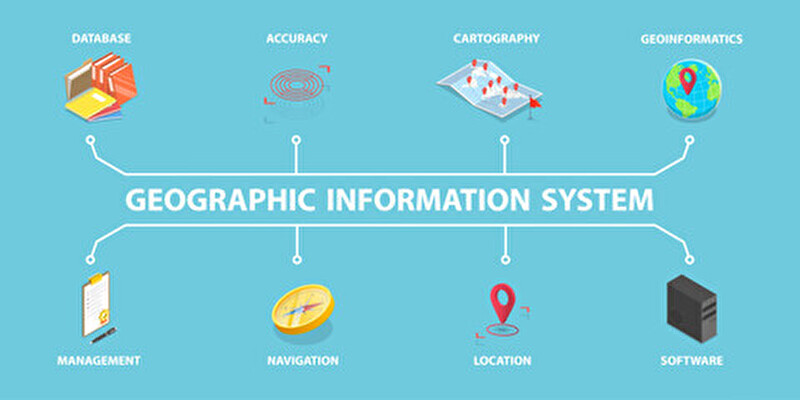

GISとは、位置に関する様々な空間データを管理・加工し、視覚的な表示や高度な分析を行うことができる技術のことです 。

空間データには、土地や地質に関するものから、道路交通情報、統計情報、さらに航空写真、衛星画像などがあり、GISを活用すればさまざまな分析が可能になることから、公共政策のみならず、民間事業や学術研究など、幅広い領域で活用されています。

②.注目されたきっかけは阪神・淡路大震災

日本でGISが注目されるようになったきっかけのひとつが、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災です。

被害状況の把握や迅速な救護活動、さらに効率的な復旧・復興計画の策定において、それまでバラバラに管理されていた様々な地理情報を集約し、活用する仕組みの必要性が指摘されるようになりました。

政府は早速動き出します。同年9月には全省庁からなる「GIS関係省庁連絡会議」が発足し、「国土空間データ基盤 」と呼ばれる、GIS利用に必要な骨格的なデータの整備が進められました。

これは国が一元的に管理するものではなく、国や自治体、また民間企業などがそれぞれ必要なデータを入手し、重ね合わせて利用することを前提としています。

ちょうどこの時期はインターネットが社会に普及し始めた時期でもあり、日本国内でGISの普及が加速することになりました。

2.GISの主要機能

①.地図データの表示や加工編集

ここでは、GISを用いてできることを、4つの視点で整理していきます。

まずはGISの基本機能である、位置情報を持った地図データの表示や加工編集です。

国土地理院が公開している地図データならば基本地図の他に、航空写真や地形の確認ができます。

距離や面積の計測、マーク付けや指定した区域間の断面図の表示も可能で、信頼性の高い地図データとして、さまざまな領域で活用されています。

②.データ管理・統合

続けて、「データ管理・統合」機能についてです。

GISは地図に含まれる道路や交通網、建物、地形などを管理するデータベースでもあります。定期的に更新することで、それらの情報は常に最新の状態を維持できます。

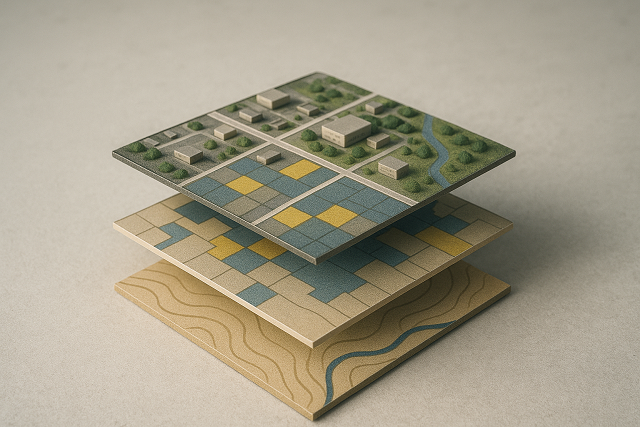

さらに、異なる地図データを統合し、ひとつのプラットフォームで管理・表示させることが可能です。

例えば、地図上に土地利用状況や施設情報、人口分布などを重ねれば(オーバーレイ解析)、マーケティングや出店計画、時系列解析などの深い考察に繋げられます。

これはGISで行う空間解析の一種です。

③.その他の空間解析

対象の重なりや近さ、重複、ルートなどを考察する空間解析の手法には、オーバーレイ解析の他にも以下のようなものがあります。

例えば、施設の最適な配置や影響範囲などについて検証する「近接解析」。

中でも一定距離の範囲を同心円や等距離に表示することで評価する「バッファ機能」は私たちも日常的によく目にします。

交通ネットワークにおいて最短ルートを検討する「ネットワーク解析」も空間解析の手法のひとつです。

こうした空間解析を活用することで、情報を素早く、正確に理解できることに加え、利用する側の作業の効率化を促します。

また客観的なデータに基づく説得力のある分析が可能であり、それを共有する相手との合意形成が円滑に進むことも期待されています。

④.シミュレーションによる再現・予測

そして、GISの機能として忘れてはならないのがシミュレーションです。

対象エリアや条件を設定し、専用のアプリケーションやソフトウェアを用いてモデルを構築、そして地理空間データ上で再現・予測します。

例えば、地震の震度分布や津波浸水域の予測と、人や車の動きを再現することで、危険地域や道路の混雑予測を可視化。避難所の配置や避難経路の検討などが可能になります。

GISのシミュレーションはこうした災害時における活用のみならず、道路整備計画や土地利用計画などでも活用されています。

続けて、私たちの社会、特に事業者の間でGISがどのように活用されているのか、具体的な取り組みとともに見ていこうと思います。

3.どのように活用されている?

①.都市・交通計画

GISは都市・交通計画の策定において、今や欠かせないツールだと言えるでしょう。

都市計画ではGISを用いて、人口動態や人口分布、建築物の状況などをベースに再開発やまちづくりの計画づくりが可能です。

近年多発する豪雨や、将来的に発生が懸念される大地震に備えた防災まちづくりの検討も重要です。

交通計画においては、渋滞回避に向けたシミュレーションや事故多発地域の原因の分析、公共交通の空白地域における対策の検討などがあります。

AI(人工知能)やロボットなどの活用が進めば、今後はスマートシティの実現に向けて更に活用の機会が増えると予想されます。

②.建設業

建設業では、その計画から施工段階まで、GISが幅広く活用されています。

まず工事計画の作成時は、立地地域の地形や道路などの地理情報をベースに、構造物や建物の設計から工事方法、資材の搬入計画などが具体的に決められます。

近年、建設業では設計情報のデジタル化が進んでおり(BIM/CIM )、ドローンを導入する企業も増えてきました。

そうした技術を活用して得られた情報とGISを連携させることで、出来形管理や土量の測量、工期の見通しと仕事量の調整など、施工管理の効率化が多面的に進むと期待されています。

③.農業

まず圃場に関しては、地図上に区画の境界や所有権、作付け内容などの情報を付与して管理することが可能です。

加えて、ドローンや衛星画像、その他農業経営に関するさまざまなデータを活用すれば、作付けや生育状況、または害虫発生リスクの予想なども可能となり、圃場の一元管理が可能です。

気象データや温暖化リスクなどを重ねることで、気候変動の影響をシミュレーションし、対策を検討することもできるでしょう。

④.観光業

GISは観光施策の計画段階で大きな力を発揮します。

観光資源と交通インフラを重ねつつ、観光客のアクセスや混雑緩和の施策を検討します。

観光客の行動パターンに関する情報があれば、最適なルートの提供や観光客の属性・ニーズに合わせたサービスの検討が進むかもしれません。

また、地図情報を加工・編集し、魅力的なコンテンツを制作すれば、PRに活用することもできます。

このように、観光地の魅力を可視化するとともに利便性も向上させ、渋滞やオーバーツーリズムの問題などのリスクも事前に把握し対象を検討できることから、観光地経営の効率化が進むと考えられます。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

日本でGISが注目され、国や自治体、民間の間で活用が進められてから約30年になります。それは官民がそれぞれ持つデータを必要に応じて活用するという意味で、官民連携の情報プラットフォームとしての役割を担っているとも言えます。

特に今後は、ますますリスクが高まると予想される災害への対策や、国が進めるサイバー空間とフィジカル空間を融合させ社会課題の解決を目指すSociety5.0社会の実現に向けて、欠かせない技術でもあります。当社でも交通量の分析やシミュレーションなどで活用しています。

分析には専用のアプリケーションやソフトウェアが必要な場合がありますが、有料で高機能なものからオープンソースまで幅広く提供されています。

利用目的や費用感とともに、自社での活用の可能性について、検討してみてはいかがでしょうか。